前のページ

『SCSFTプロジェクト』vol.27

『渋谷フェスティバル』2025 vol.6の続きです。

7回目の打合せは、本番1か月前ということで、

お弁当を持ってシブヤテレビジョンの会議室に集まり、

全てを仕上げる意気込みで頑張りました。

参加してくれたのは5名。

全体としては、実施する6つの項目の内容が

少し変更になったり、具体化したりした他、

試作品やポスターなどが完成し、全体像が見えてきました。

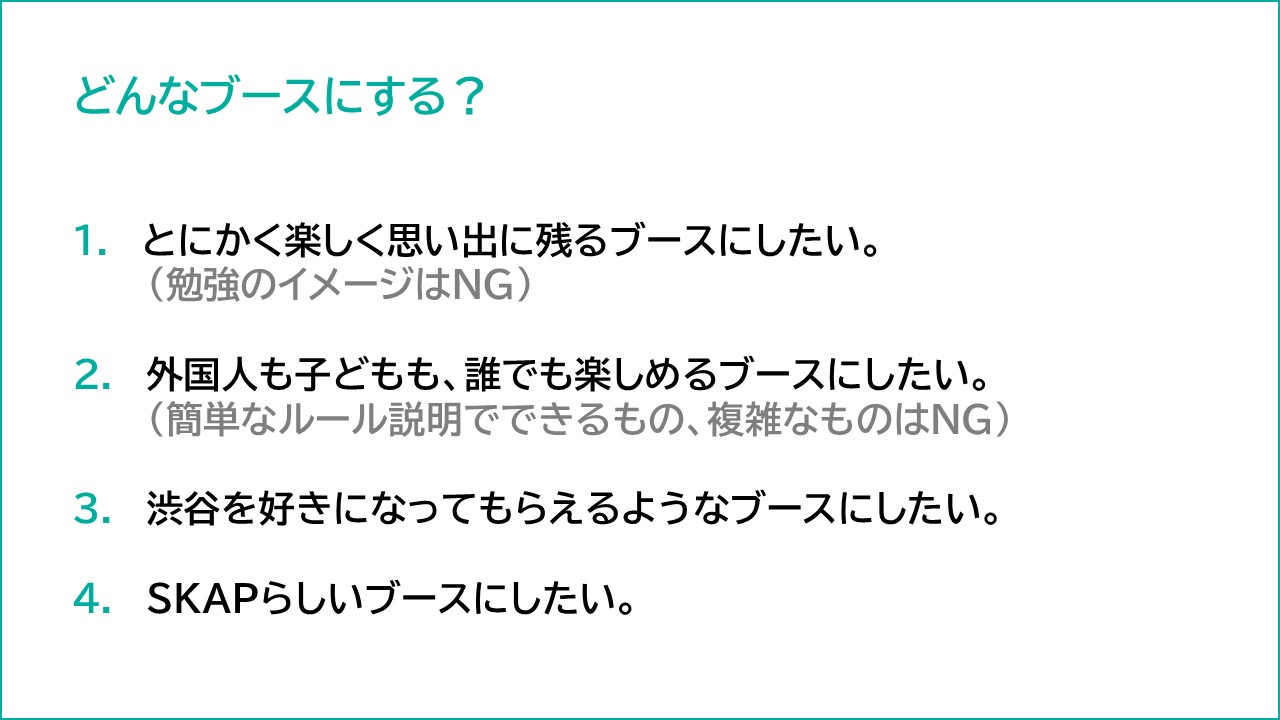

ブースにいつ来てもできる常設コーナーは

「①ガイドブック」「②渋谷クイズ」「③ハチデコ」の3つ。

イベントとして時間を決めて実施するものが、

「④渋谷のイメージキャラクター工作」

「⑥スプラトゥーン落書き」「⑥ゴミ拾いバトル」の3つで決定です。

今年はイベントが盛りだくさんです。

打ち合わせではどんな話がでて、どのように進んでいるのか、

コーナー毎に紹介していきます。

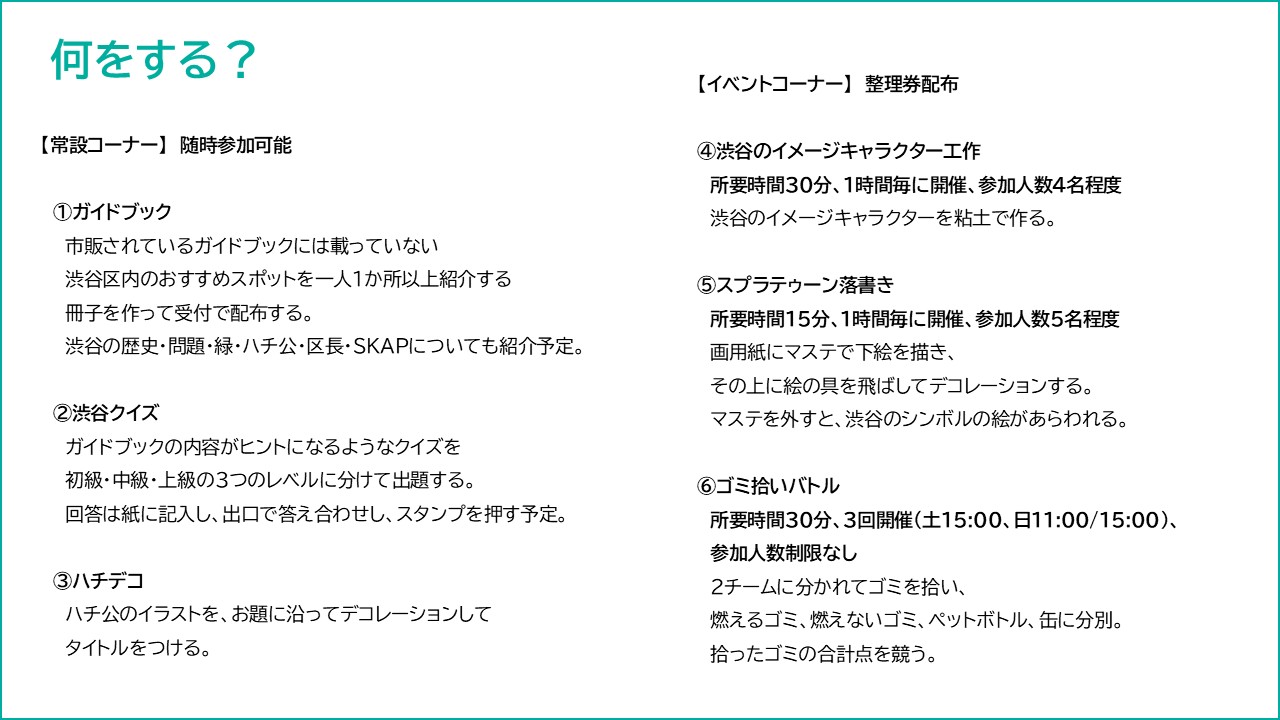

①ガイドブック

市販されているガイドブックには載っていない区内のおすすめスポットと

渋谷区について紹介する冊子をつくり、

SKAPブースの受付にて配布します。

この日を原稿の締め切り日にしていたので、

半分以上の原稿が完成し、

お友達がどんなものを作っているのかも分かりました。

ここで想定外の議論が勃発。

- 目次は必要か

- 「渋谷について」と「おすすめスポット」のどちらを先に掲載するべきか

ガイドブックに掲載する順番は、すんなり決まるかと思いきや、

上の2点で白熱した議論が繰り広げられ、

ちょっとした討論会のようでした。

「目次なんて見たことないよ。いらないんじゃない?」

「全体の目次はあった方が分かりやすいと思う」

「おすすめスポットを先にした方が絶対楽しいよ」

「SKAPや渋谷について先に説明があった方が分かりやすいでしょ」

結局、目次はなしに決まったので、ページ数の記入も不要となりました。

掲載順も無事決まり、追加でコーナー毎の扉も作ることになりました。

また、冊子はA5サイズで200部作ることで決定。

1日100冊ずつ先着順で配布予定です。

冊子にした時のイメージもつかめてきましたね。

次回の打合せで完成を目指し、印刷工程に入りたいと思っています。

②渋谷クイズ

ガイドブックの全てのページが出そろってから考える予定で、

まだ手が付けられていない状態です。

次回の打合せで、初級・中級・上級のレベルごとのクイズの内容と回答用紙を作ります。

クイズはブース内にランダムに掲示することで、

問題を探すところから楽しんでもらう予定です。

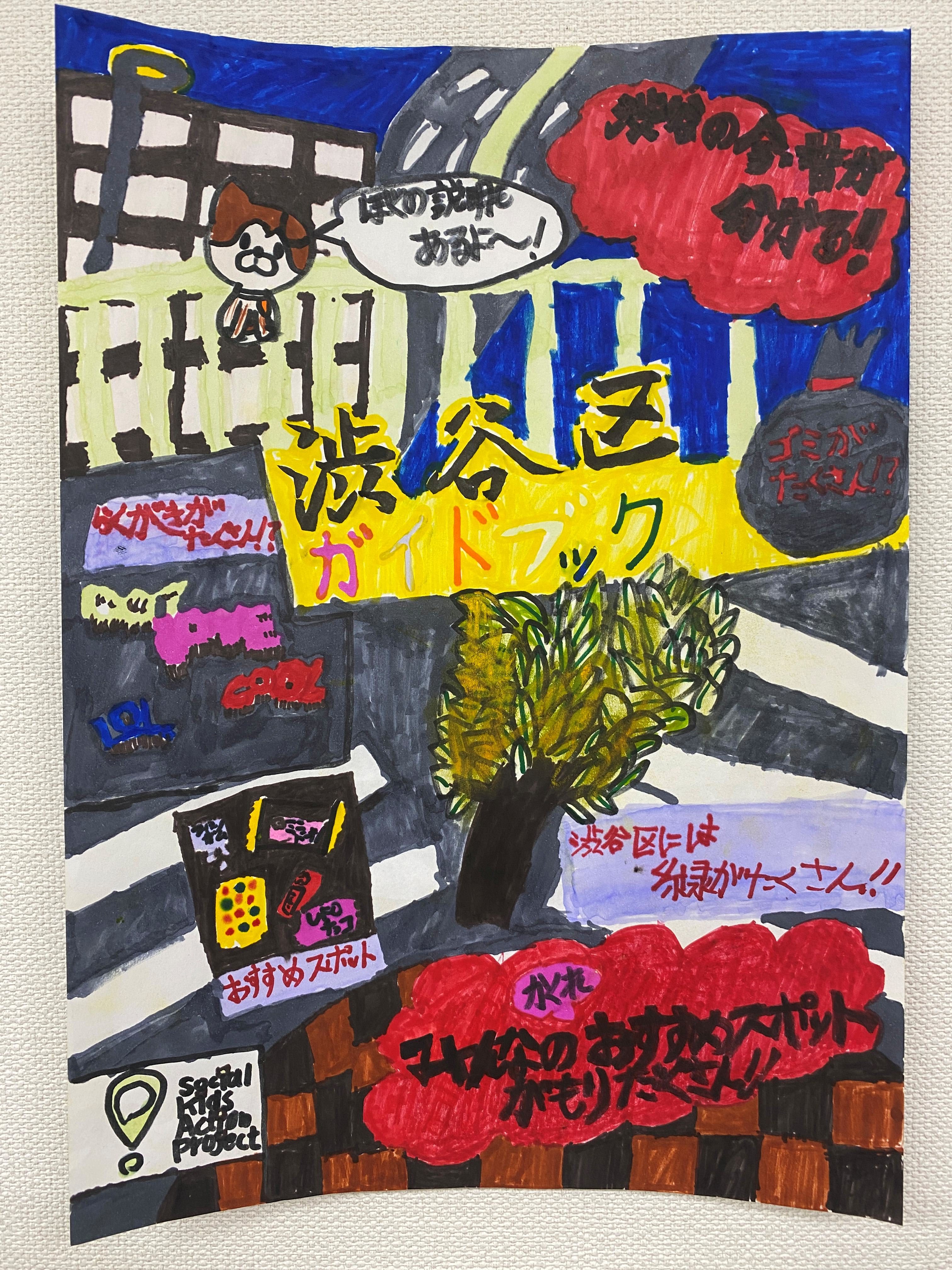

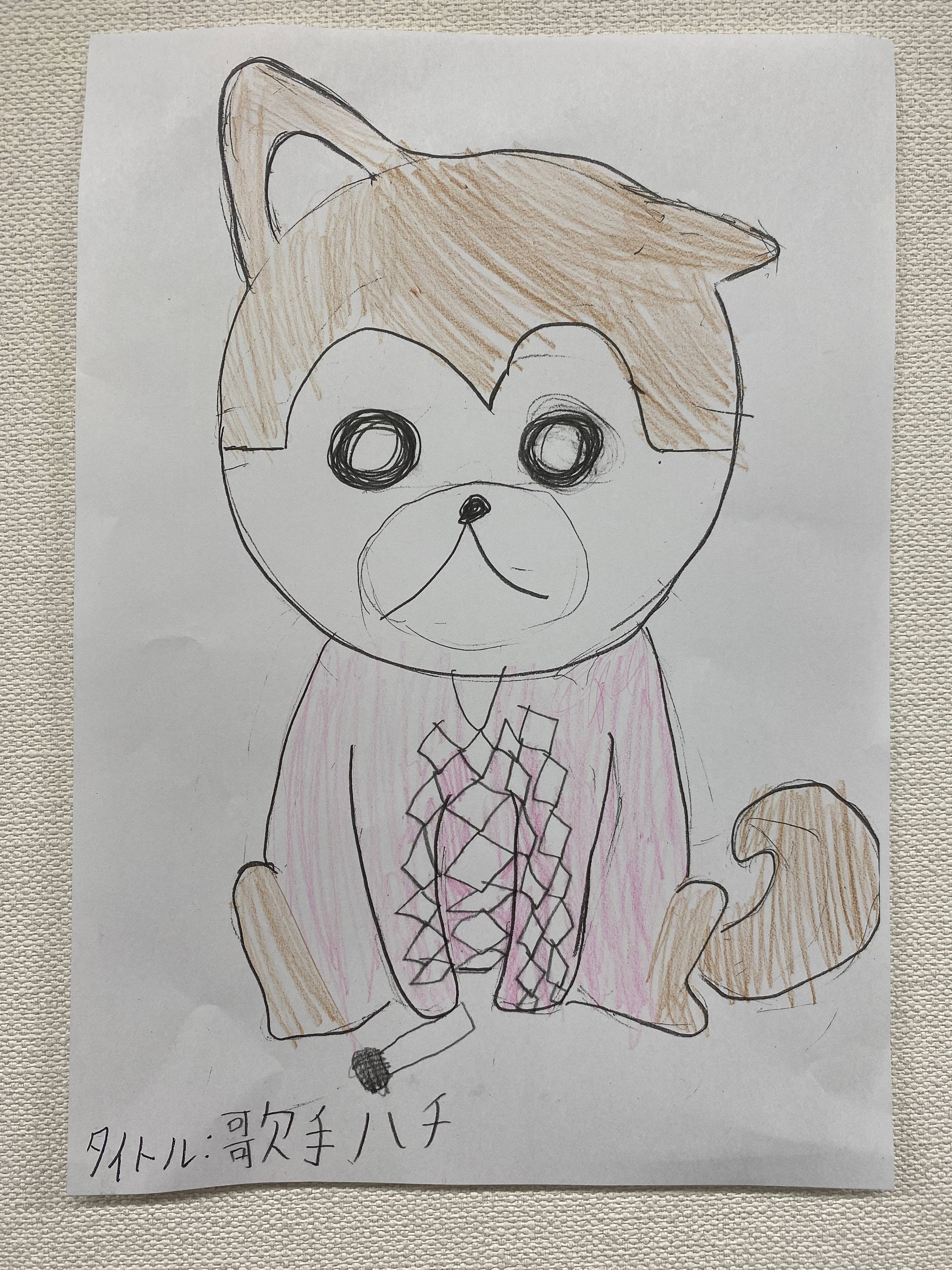

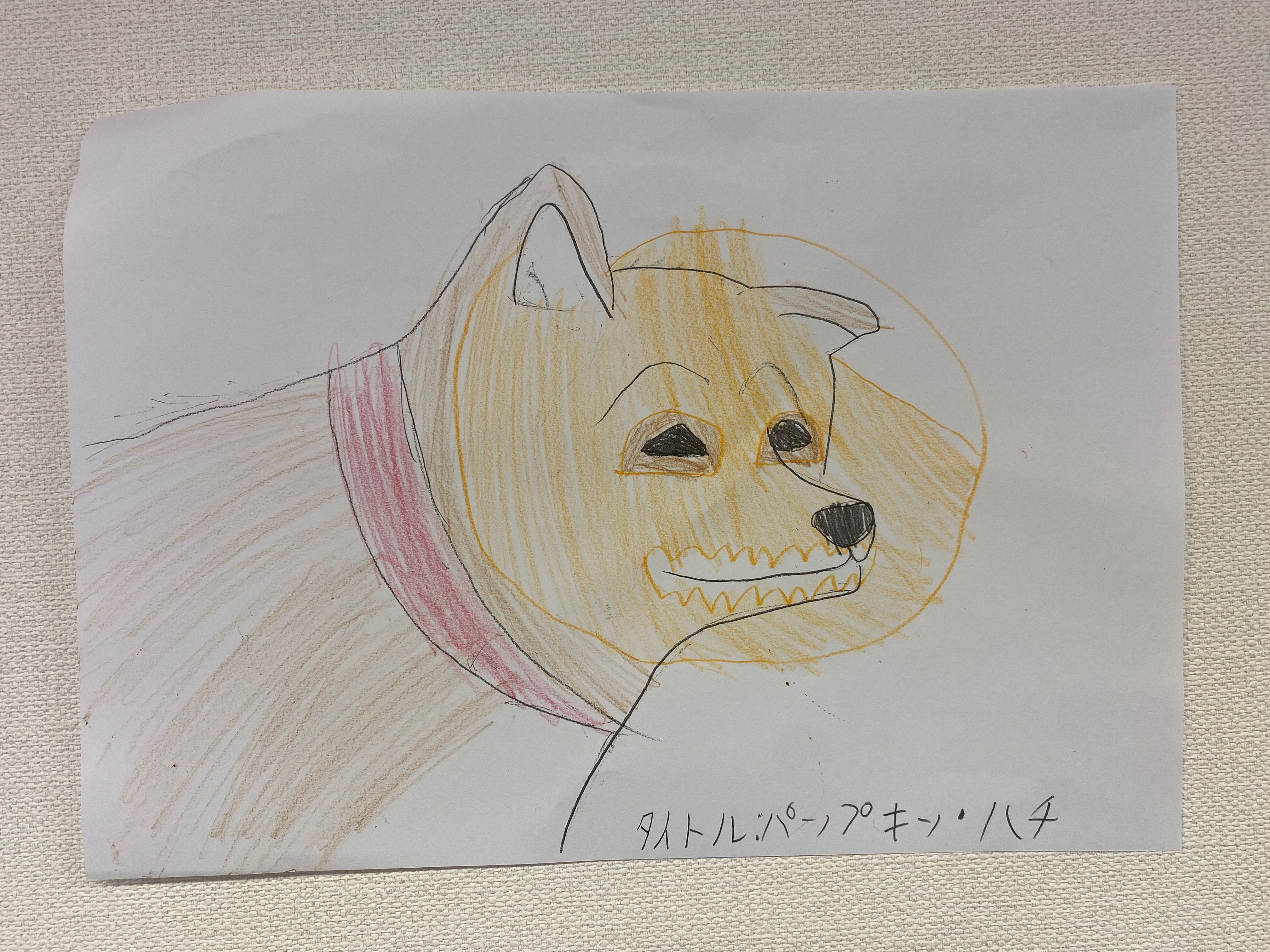

③ハチデコ

SHIBUYA♡HACHIのキャラクターをデコレーションする案が出ていたのですが、

他のアニメキャラクタ同様に著作権の問題に気がづき、

急遽、自分たちでイラストを描くことに。

「なんで著作権なんてあるんだろう。」

「ないと困るっしょ。」

「著作権めんどくせー!」

と言いつつも、ハチ公のイラストを2パターン作ってくれました。

その後は、お題カードや説明書などを作り、

お試しでお題カードに沿ってハチ公をデコレーションしてみました。

次回の打合せでは、全員でいろんな画材を使ってデコレーションし、

クレヨンと色鉛筆の他にどんな画材があると楽しいのかも考えたいと思います。

お題カードを入れる、くじ引きの箱も作る予定です。

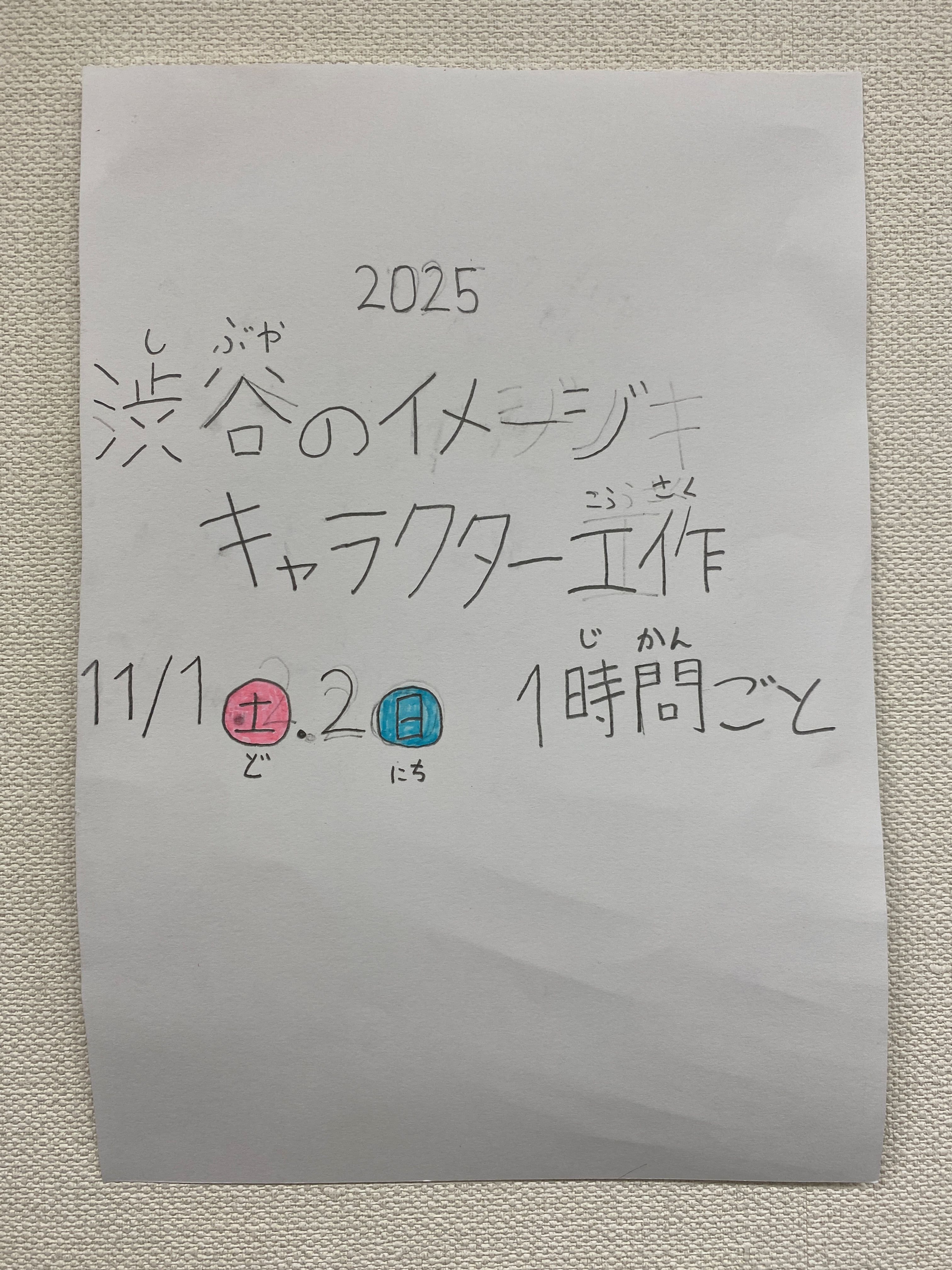

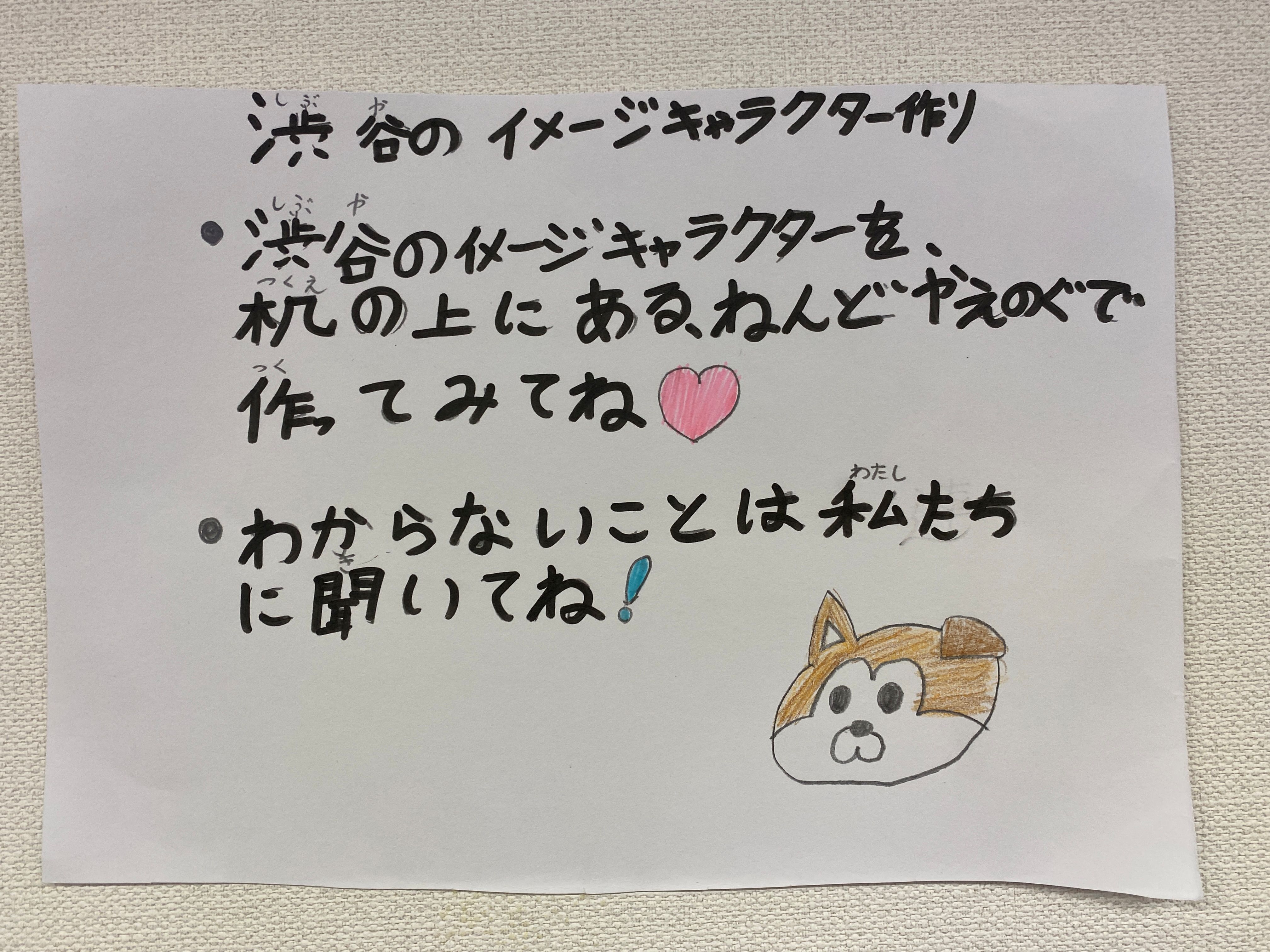

④渋谷のイメージキャラクター工作

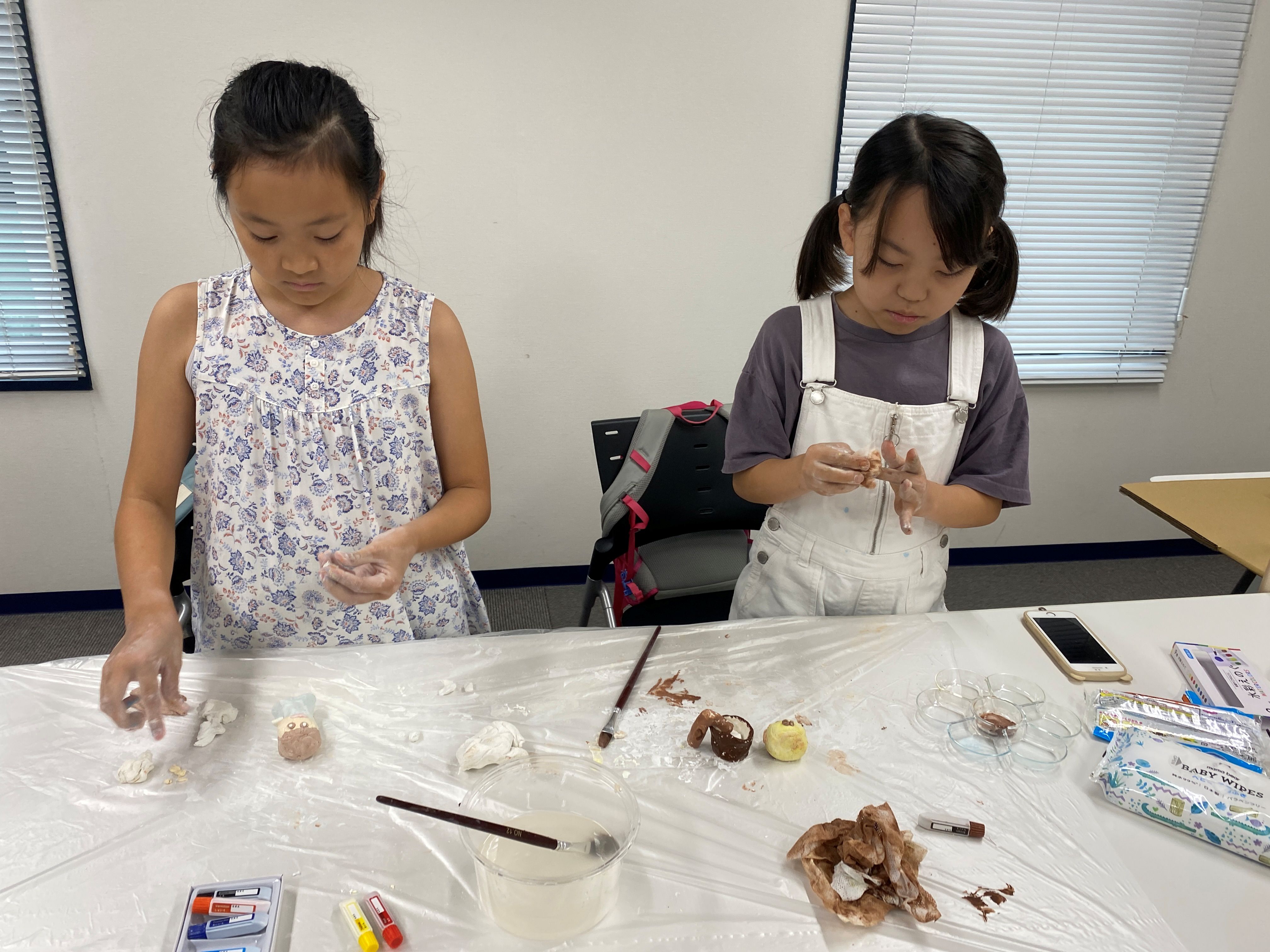

粘土を使って実際にキャラクターを作ってみました。

「思っていたよりも手が汚れるね」

「時間がかかるから、イベントにした方がよいかも」

「粘土がすぐに硬くなっちゃう」

「ちょっと水つけてみる?」

30分弱で、かわいい渋谷のキャラクターが生まれました。

実際に作ってみると、いろんな疑問がでてきます。

「紙粘土もいいけれど、ふわふわ粘土の方が扱いやすいかも。」

「粘土に色をつけるのは、絵の具でいいかな?

ポスカの方が汚れないかもね。」

「次回、ふわふわ粘土とポスカも使って、試作してみよう!」

「作品を持ち帰ってもらう袋も必要だよね。」

「写真は後日SKAPのホームページに掲載するのでいいんだっけ?」

「作品を写真に撮るのはデジカメ?チェキ?」

「その場で写真を掲示出来た方がいいのかな?」

「作品を置いてとるフォトブースも必要かもね。」

キャラクターにあわせて、フォトブースも作り始めています。

作品を作れる人数が限られているので、整理券も作る予定です。

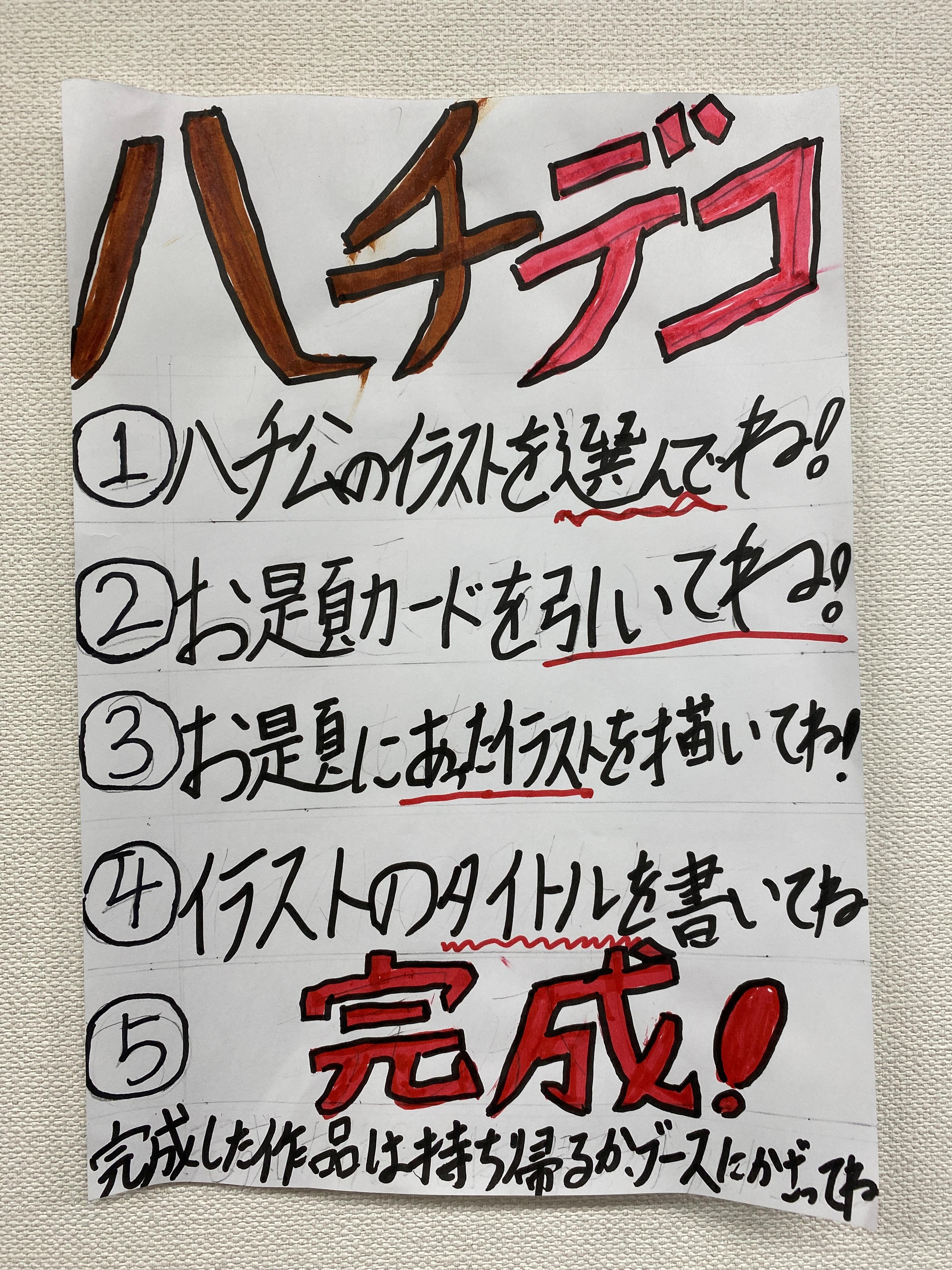

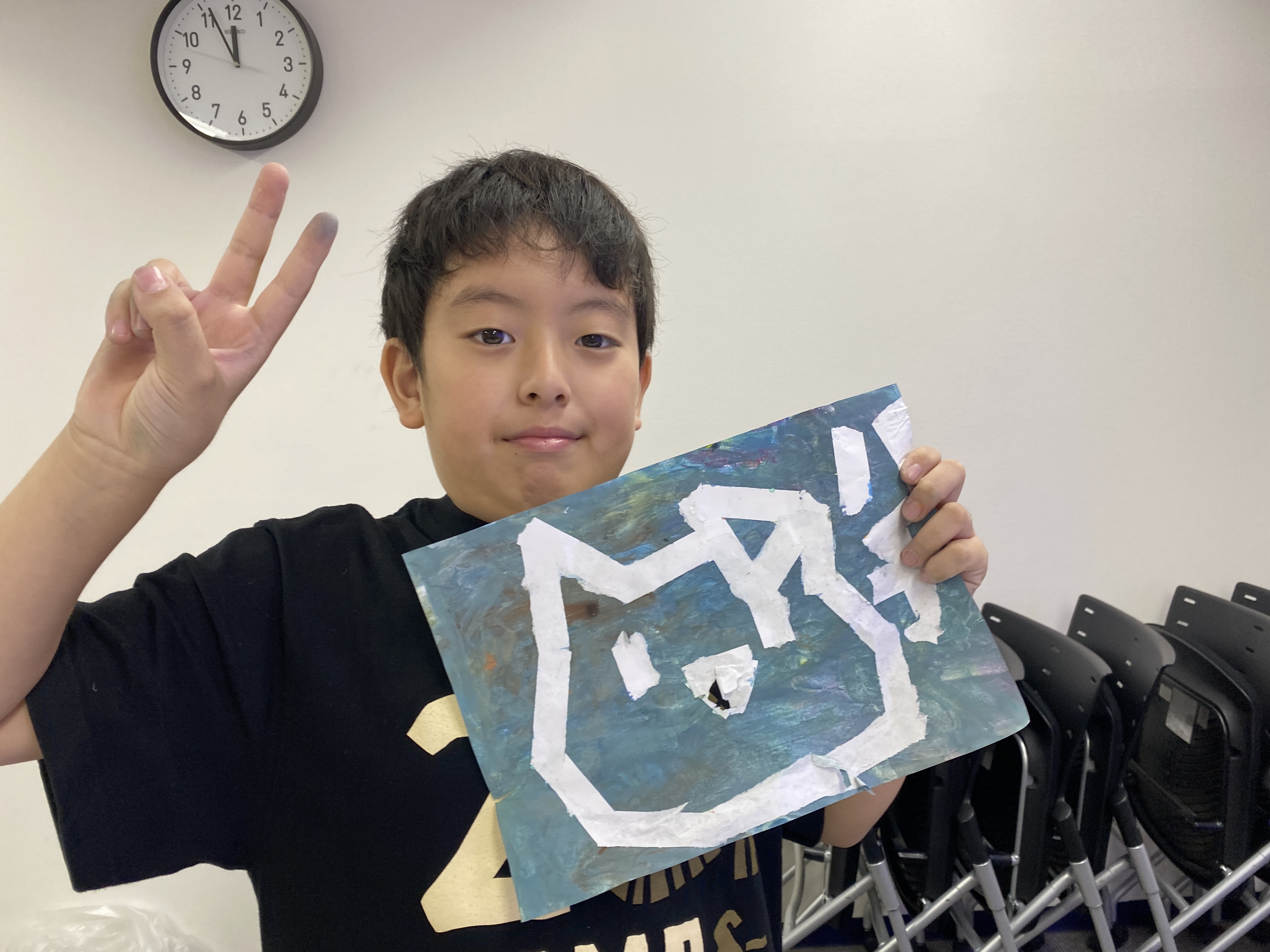

⑥スプラトゥーン落書き

企画当初は「落書きはやめよう!」という

メッセージを伝える内容にすることを考えていたのですが、

「色を付けるのを楽しんでもらうのに、

落書きをやめようというのはなんだかちぐはぐじゃない?」

「渋谷について知ってもらうという意図の方が分かりやすくていいかも」

ということで、渋谷のシンボルなどをイラスト化して作品にすることで、

渋谷の街に親しんでもらう内容にすることに決まりました。

<楽しい>

<紙に色を付ける>

<渋谷に親しんでもらう>

<作品にして壁に貼る>

<手軽に参加できる>

では、このキーワードで、どんなことができそう?

「紙だと破れちゃうから、布にした方がいいと思う」

「でも、布だと乾きにくいかな」

「布にふわーっと色がにじむのと、

紙バシッと色がつくのとどっちがいい?」

「バシッがいい!」

「紙に色を付けてもらって、それを暇なときにハチ公とかのシルエットに切ろうよ」

「当日はめちゃくちゃ忙しいから、作業する時間はないと思うよ」

「じゃあ、先にシルエットに切っておいた紙に色を付ける?」

「マステで下絵を描いておいて、その上に色を付けてもらえば、

乾いてからマステを剥がすだけで作品ができるのんじゃない?」

「どっちがいいかな?

「とりあえず両方やってみよう!」

ということで、やってみました。

最初はいい感じだったのですが、途中からカオスに!

やってみると、気が付くことがたくさんありますね。

「ルールを作らないと、きれいな作品ができなさそうだね。」

「色を混ぜるのはやめようよ」

「一つの色には専用の筆を用意しよう」

「筆で色を塗ったり、書いたりするのはどうする?」

「色が混ざらなければいいと思う」

「でも、どこまでがOKか小さい子は分からないんじゃない?」

「色を塗るのはなしで、はじくだけにしよう!」

「絵の具をはじく道具は筆だけでいい?」

「歯ブラシもあったらいいよね」

「いろんな方向からはじくと、お友達に飛ぶから、

一方方向からにした方がいいと思う」

「手形はだめだね。」

「そもそも本番はビニール手袋してもらうから、手形はしないよね」

「ルールを守らない人は即退場!」

「楽しすぎてずっとやっちゃうから、時間を決めて、強制終了させないと」

代々木公園で絵の具で汚れたものを洗うことは避けたいので、

汚れものも水も最小限に抑える対策を考えています。

「先にシルエットに切っておくのと、

マステで下絵を描くのはどっちがよさそうだった?」

「マステの方がいいと思う!」

「マステにしよう!」

ところが、絵の具が渇いてからマステを剥がそうとしてみると、

「うまく剥がれない!」

「紙がやぶれちゃう」

「一回絵の具で色を塗って乾かして、その上にマステで下絵しないと

やぶれちゃうって図工の先生が言ってた」

「紙に絵の具を塗ってからやってみる?」

「マステの粘着力をとってからやれば大丈夫じゃない?」

次回、少しつるつるした素材の紙や

弱粘着のマスキングテープを用意して、

実験してみることになりました。

ステンシルを作るなんて案も新たに出てきたので、

それも試してみましょう!

作品のテーマは、

- ハチ公

- アイリッスン

- スクランブル交差点

- SKAP

の4つの案が出ています。

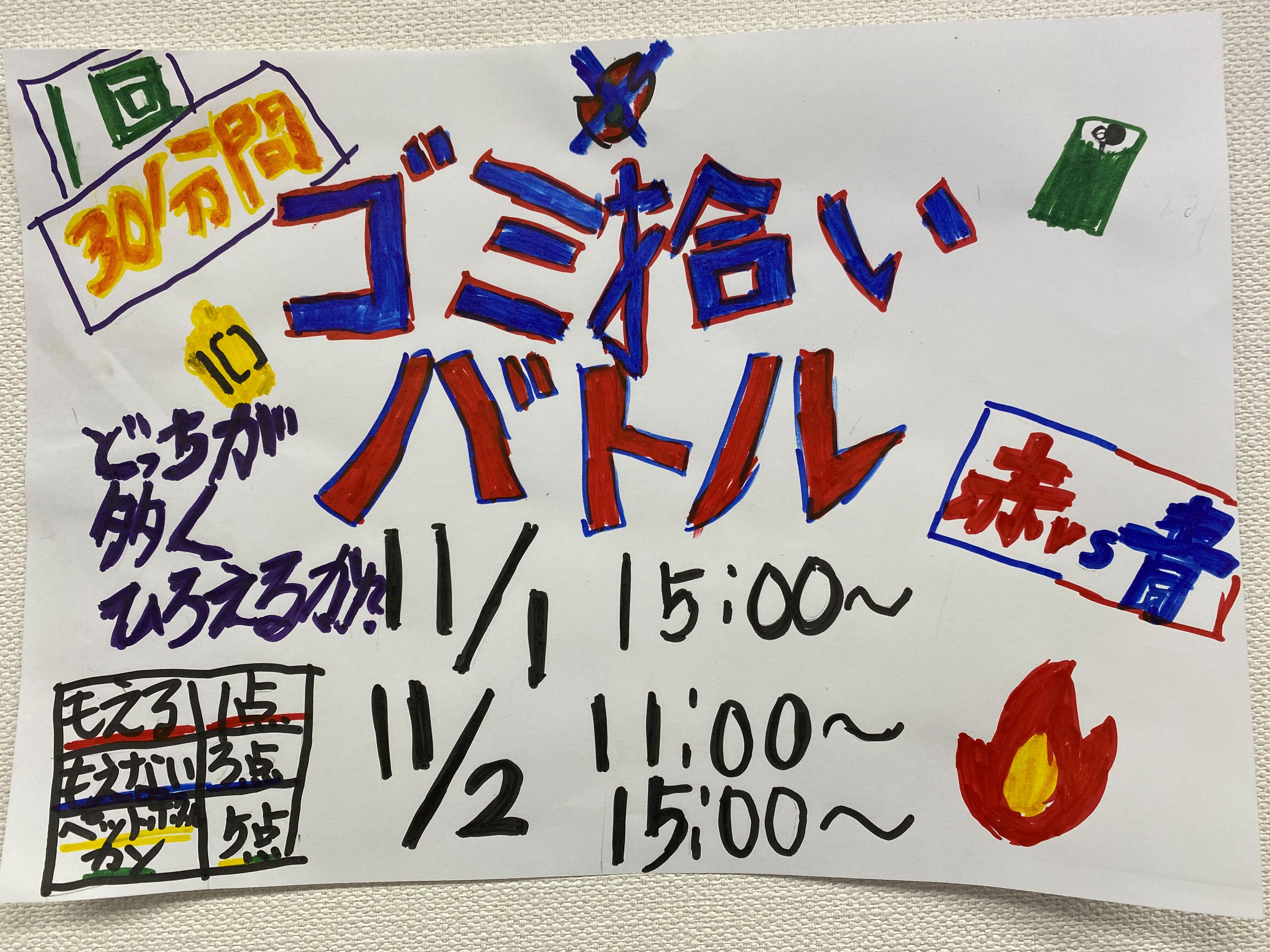

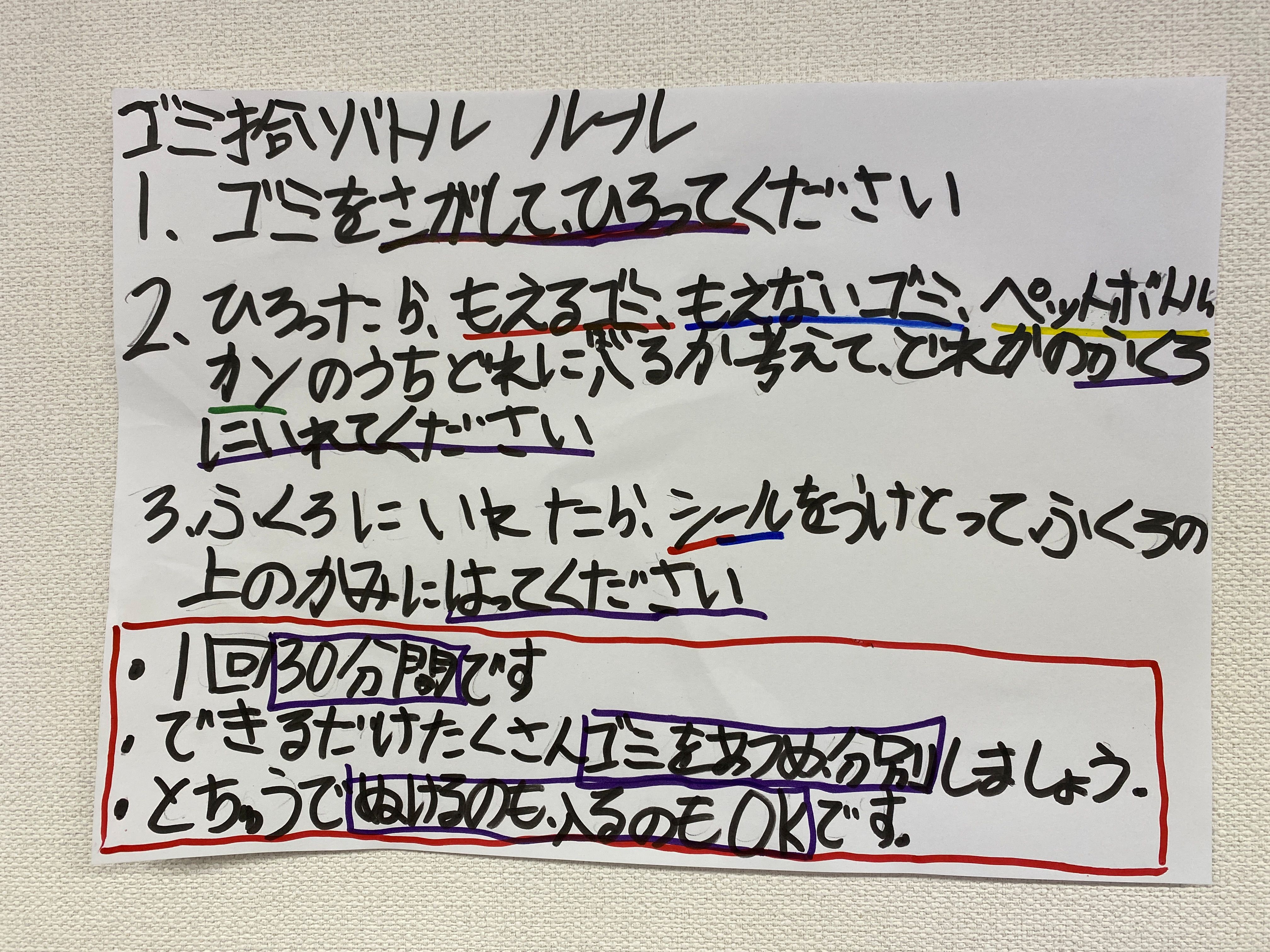

⑥ゴミ拾いバトル

2チームに分かれてゴミ拾いをし、

燃えるゴミ1点、燃えないゴミ3点、ペットボトル/缶5点と

拾ったゴミの合計点を競います。

土曜日に1回、日曜日に2回開催することが決定しました。

かなりがんばって作業をし、

当日必要となるもののリストアップも終わり、

当日の流れのイメージもついているので、

一旦準備完了かな。

その他

最後に、みんなのシフト案などを検討し始めました。

昨年のSAKPブース体験者が300人/日。

今年も同様に多くの方が来て下さると想定し、

SKAPメンバーが4~7人でどうやって接客するのか。

「大変だ!」

「ゴミ拾いは2名は必要だよね。」

「私も参加したい!」

「ゴミ拾いの時間帯は、工作やスプラトゥーンのイベントはやめる?」

「イベントは一人でまわせるよね」

「受付も必要か」

ブース内の大まかなレイアウトも考えました。

また、昨年人気だったリサイクルおもちゃは、

今年も各自持ち寄って景品の一部にすることになりました。

次回は、

- ガイドブックを完成させて、データ化する

- 渋谷のクイズの問題を完成させる

- 「ハチデコ」「イメージキャラクター工作」「スプラトゥーン落書き」の

試作をして、当日使用する道具を確定する - レイアウトと点数と賞品の関係を議論する

- シフトを決める

<おまけ>休み時間

お昼休憩で、お弁当を食べている際の話題は、「私の学校自慢」。

大人が話題提起したのではなく、子ども達自らが話し始めました。

学校大好きな子ども達です。

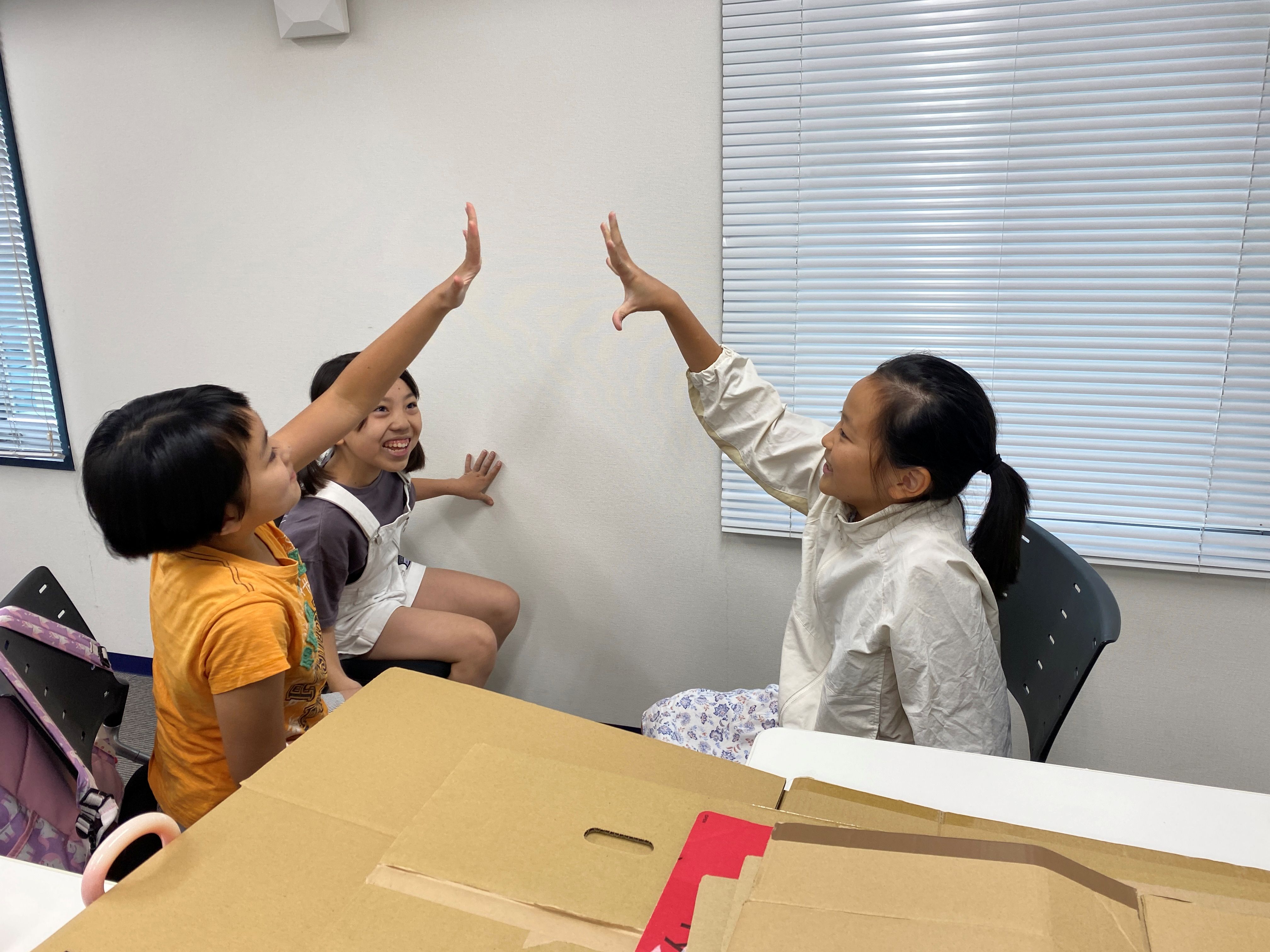

そして、昼食が終わると自然と遊びが始まります。

椅子をくっつけて電車ごっこ。

電車ごっこには、ちょっとスペースが足りなかったので、

椅子にのったままのドーンじゃんけんポン。

椅子だと動きずらいので、

結局普通のドーンじゃんけんポンになり、

盛り上がっていました。

楽しかったね!